Lebaranku Antara Jawa-Sumatra

Magrib

ini akan menjadi pamungkas dari segala cerita: indahnya bulan yang suci,

menyimpan berjuta berkah, melipat gandakan segala tingkah dan perbuatan. Perlahan

akan berlalu. Tinggal menunggu detik aja selepas magrib; pengumuman dari

Menteri Agama, semuanya akan tergantikan sorakan kemenangan.

Ada yang beda memang. Jika

sewaktu kecilku dulu, hari kemenangan telah disambut ba’da adzan maghrib.

Sekarang tak lagi begitu. Cecok tentang penentuan hari kemenagan menjadi warna

di negeriku. Ada yang duluan, ada yang terakhir atau apalah. Aku juga tak

terlalu banyak mengerti tentang itu. Mana yang benar dan yang salahpun

masih samar. Tapi biarlah keyakinan

masing-masing kita yang membenarkan. Karena hanya itu jawaban tertinggi.

Keyakinan.

<a href="signin.php" rel="nofollow">sign in</a>

“ Allahu Akbar....Allahu

Akbar...Allahu Akbar...” hu, suara ustad Faqih mulai berkumandang. Dari

ketinggian menara masjid Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Penentu bagi

kami; santri dan masyarakat sekitar pesantren. Jika ustad Faqih telah

berkumandang berarti pemerintah telah mengambil keputusan malam ini. Kemudian

disusullah alunan pemujaan dari mushola dan masjid sekitar. Riuh terdengarnnya.

Lantunan takbir yang nyaring. Menggugah jiwa, merekahkan bibir untuk mengikuti

pujian terindah sepanjang masa itu.

“ Allahu Akbar...” bibirku pun

mulai melafalkan pujian itu. Terduduk manis di sudut kamar pondokku. Menjepit

sebatang rokok yang terselip diantara jari tengah-telunjuk. Membumbungkan segala

riuh di jiwaku pulah. Ah, rasanya buru kemarin aku menjalankan puasa. Tak terasa

satu bulan terlalui, Alhamdulillah Ya Robb. nikmatMu teramat besar untuk

sekedar kupungkiri.

***

“ Andi, ayo berangket. Teman-teman

la nunggu galo.”

“ Iyo, ..kelak dulu.”

“ Ah lamo nian.”

“ Bapak, Andi berangkek takbir

keliling kek temen-teman.” Ku sabet obor minyak tanah yang telah kupersiapkan

sejak siang tadi. Berlari tanpa perlu mendengar jawaban bapak.” Ayolah.” Ajakku

beralih.

Ini surau kami. Jaraknya tak

begitu jauh dari rumahku. Disini biasanya kami ngaji TPA bersama ustad Umar.

Bermain bersama teman-teman mengahabiskan sore. Surau ini telah mengukir beribu

kisah tentangku: susahnya belajar alif, ba’ hingga iseng jail teman-teman mengejekku

dengan seorang gadis seberang rumah. Apalagi bulan ramadhan: hapir satu hari

penuh aku dan teman-temanku berada di surau. Serunya pesantren kilat yang

dibimbing ustad Umar mengajari betapa indahnya bulan penuh berkah itu.

Dan malam ini. Surau ini akan

menjadi saksi kembali dalam kisahku. Malam ini awal kali aku mengakhiri puasaku

sebulan penuh. Tanpa cacat sedikitpun. Dan inilah awal aku mendendangkan takbir

kemenangan yang sesungguhnya. Hah, kisah ini takkan pernah terlupakan olehku.

Kisah dimana aku mulai mengerti menyambut hari kemenangan. Kisah yang bukan

hanya sebuah tradisi tahunan yang tak berkesan. Namun, sesungguhnya nikmat

Allah karena telah melakukan perintahnya dengan segala kerendahan hati.

“ Allahu Akbar... Allahu

Akbar...Allahhu akbar...” Di perempatan jalan penghubung kampungku terdengar

gemuruh pujian itu. Suara bersahutan memecah keheningan malam. Menuntun

penghuni langit untuk ikut tertatih melafalkan. Lagit seakan menghilangkan

kengeriannya, awan hitam menggumpal tak tampak sedikitpun.

Itu mungkin gerombolan Roni, TPA

kampung sebelah, temanku SD pula. Ternyata mereka dah mulai keliling. Wah seru

nampaknya.

“ Ustad Umar, ayo berangkek. TPA

kampung sebelah la terdengar tu.”

“ Iyo, galonyo baris yang rapi,

idak boleh nakal, idak boleh belogo. Yok. Kito sambut kemenangan, Allahu

Akbar...” ustad Umar nampak bersemangat. Hem, ustad Umarkan juga mesih muda.

Berisitripun belum.

Malam semakin larut, lantunan

takbir semakin memecah keheningan. Aku bertemu gerombolan Roni, dan kamipun

berpadu setalah sampai di penghujung jalan kampung. Tak ada secuilpun rasa gundah

di raut kami. Rebana, beduk, sulut obor, mewarnai kegembiraan. Sumuannya nampak

girang malah. Huh, sungguh indah suasana malam ini. Mungkin berto-ton emaspun

tak mampu menebusnya.

***

Subuh menyambut, denting takbir

turus berkumandang semalaman. Toa masjid kampungku semakin memekik. Mengundang

jama’ah menyempurnakan kemenangan. Akupun segera beringsut perlahan kekamar

mandi kemudian berbondong-bondong pergi kemasjid. Hem, pagi yang sempurna. Tak

seorangpun tak pergi kemasjid. Dengan balutan pakaian terindah, aku menyambut

kemenangan ini.

Tradisi di kampungku, setelah

shalat idul fitri. Makan-makan bersama di masjid. Semakin memeriahkan suasanan

kemenangan. Aku tak sanggup lagi membayangkan betapa indah dan sempurnanya hari

ini. Berkesan.

Suasana haru nan bangga tercurah di

keluargaku. Keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan. Namun, hari ini terasa

bahagia kurasa. Sumuannya berkumpul di rumah. ayuku yang sekolah di kota juga

pulang. Jarang sekali ayuk pulang, tapi saat ini ayuk ada diantaraku. Abangku

juga pulang,menambah lengkap suasana keluargaku. Damai.

Meski suasana ini hanya setahun

sekali. Tapi, aku merasakan keindahan ini benar-benar abadi. Kita jarang kumpul

lengakap seperti ini. Kadang ayuk pulang abang tak pulang, begitu sebaliknya.

Tapi jika lebaran tiba semuannya akan menjadi satu. Berbalut kebahagiaan di

antara kami; aku dan keluarga sederhanaku. Ini, hal yang begitu mengesankan.

benar-benar merasakan keutuhan cinta dari orang-orang yang kusayang dan arti

sebuah airmata terindah.

Suasana haru ini semakin

bertambah, tatkala aku dan keluargaku salin maaf-maafan. Dimulai dari kakak

tertuaku kemudian disusul adik-adiknya. Tak terasa perlahan arimata jatuh

membasahi seluruh pipi ini. Bibirku pun tertatih memohon maaf bapak, mamak,

ayuk, abang. Indahnya mengecup tangan beliau bagai tak ada bandingan di dunia

ini. Seberkas do’a dan maaf beliau semakin deras airmata ini mengalir.

Umurku 7 tahun, dan

disinilah aku mulai mengerti tentang kehidupan; Dimana aku mengerti arti sebuah

memaafkan. Hari ini, hari dimana aku bisa memaknai sebuah kemenangan. Kemenangan

yang sungguh didapat dari sebuah usaha. Senyumpun terlepas dariku. Maafanpun ku

lanjut ketetangga kampung. Bersama teman-temanku. Ah, tawa banggapun mengiringi

langkahku.

***

“ Allahu Akbar....Allahu

Akbar...Allahu Akbar...” Tertatih aku masih ikut melafalkan itu.

“ He, Nangis og.” Suara Gus

Shovi membuyarkan lamunanku. Gus Shovi putra abah di pondoku. Biasanya kalau

habis buka dia naik kekamar. Mau rokokan. Akupun buru-buru menghapus air mata.

Tak terasa rokok yang kusilipkan antara jari telunjuk-tengah membakar kulitku.

“ Mboten, sopo nangis.” Elakku pada

Gus Shovi.

“ La iku, kangen omah yo.” Desak

Gus Shovi memastikan. “ Sabar ya.” Lanjutnya.

“ Mboten biasa mawon Gus.” Masih

ku tutupi kesedihan ini. “ Niki Gus rokoknya.” Aku mengalihkan perhatiannya. Ya

malu lah, masak kelihatan sedih. Diambilnya sebatang kemudian turun lagi.

Mungkin Gus Shovi sengaja meninggalkanku. Aku faham sifatnya. Tak mau ikut

campur urusan orang. Paling ya ngledekin dikit.

: “ Ndik, engko nek takbiran

paranono aku nag kamar.” Teriak Gus Shovi dari arah tangga.

“ Siap bos.” Balasku teriak.

Kembali ku sulut rokok yang tingal

satu-satunya. Kuresapi bunyi takbir yang semakin berkumandang. Riuh alam

memuja, taluan beduk-beduk besar. Suara motor di jalan depan pondok semakin

meraung. Lantang tawa mulut-mulut menyabut kemenangan semakin membuat hatiku

pecah entah kemana. Aku rindu bapak, mamak, ayuk, abang dan keluarga-keluarga

kecil mereka. Melayangku antara Jawa-sumatra. Terasa dekat. Sedekat hatiku

dengan mereka.

Kamar ini semakin sunyi,

menyisakan aku, air mata dan sebatang rokokku. Sejak tadi hand phoneku

berbunyi, setiap detiknnya. Yah, jaman sekarang urusan minta maaf bisa

dilakukan dengan apa saja: telpon, SMS, atau apalah. Mengurai kata-kata yang

paling inidah. Berbincang semanis mungkin.

Namun, indahnya sungkem mengecup tangan. Berpelukan rindu

nan hangat. Takkan pernah bisa diwakili media apapun. Maafkan aku: bapak,

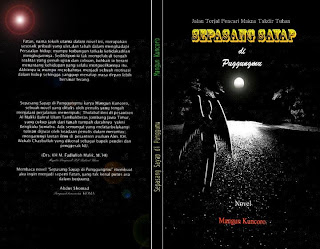

mamak, ayuk, abang. Ini lebaran kesekian kalinya tak sungkem pada kalian. Pelikku. (Mangun Kuncoro)

Jombang, Agustus/ Syawal 2012

Komentar

Posting Komentar